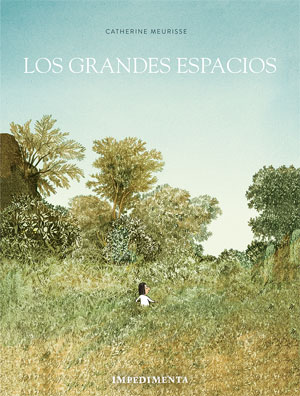

Los grandes espacios, de Catherine Meurisse (Impedimenta) Traducción de Rubén Martín Giráldez | por Óscar Brox

El lugar en el que crecemos posee, con el tiempo, un aura casi mitológica. Es algo más que una patria (eso lo pueden ser muchas cosas; a veces, hasta las más insignificantes), el comienzo de todo. Para una dibujante como Catherine Meurisse, una gran página en blanco que empezar a emborronar con tinta china. Lo que sea necesario si permite capturar cada recuerdo, cada lugar, su anatomía exacta, y la importancia que ha tenido en su, digamos, madurez. En este sentido, Los grandes espacios es una reflexión tanto vital como creativa, en la que su autora nos retrotrae hasta la infancia para enseñarnos el ambiente familiar de la marisma de Poitou. Frente a ese gris parisino, de apartamentos pequeños y cielos encapotados, Meurisse dibuja un ambiente rural que, en primera instancia, está por (re)construir. Es otra clase de página en blanco.

Lo que podría ser una vindicación ecologista, fruto de aquellos tiempos, los primeros 80, que se abrían a nuevas experiencias vitales, Meurisse lo transforma en un museo. Por mucho que reconstruya cada paso de su familia en el nuevo hogar, lo que parece preocuparle es capturar el color de cada espacio, su amplitud y su posición en mitad del campo; consignar el trabajo para levantar una casa propia y las frecuencias y ritmos de una vida rural. A ratos, esa meticulosidad puede inducir a la broma, a la parodia de todo eso que ahora, tal vez, juzgaríamos como otra impostura más (los urbanitas vuelven a reconquistar el campo); sin embargo, resulta indudable que para la autora es ese un territorio sentimental. Y, por tanto, que necesita atrapar toda la fuerza del paisaje en cada una de sus viñetas. Entre otras cosas, porque es la historia de un asombro infantil, no tanto de las razones que condujeron a sus padres a trasladarse a la campiña. Y lo que Meurisse busca es transmitir ese asombro. El choque de colores, ambientes, olores, tradiciones y, claro está, el poso que dejaron en su educación sentimental.

De Pierre Loti a Denis Diderot, pasando por aquel Proust a la caza del tiempo perdido, las aventuras de Catherine Meurisse beben de parte de la novela francesa. Es un cuaderno de campo y de lecturas, en el que las cuitas de los autores citados se entremezclan con los hallazgos de huesos y vestigios, los excrementos de los animales y, también, los ritos gastronómicos de la región. Lo interesante de la autora reside en su habilidad para huir de lo serio, para explicarnos que sabe cómo amoldar cada cosa a su discurso. Las palabras de Loti, como las de Rabelais, pueden entrar por los oídos de una niña y servirle para fabricar su visión del mundo. Y aquí, a falta de magdalena, hay otros elementos que cumplen perfectamente la función proustiana de recordar. Todo, en definitiva, parece fresco en este álbum.

Para una autora cuya obra ha dibujado a Delacroix o a Manet, Los grandes espacios supone la posibilidad de rendir tributo a otros tantos pintores y paisajistas que están en la base de su estilo. Eso sí, siempre con ligereza, ahuyentado cualquier gravedad o respeto que arruinen lo hermoso de la cita. Es el caso de la visita al Louvre, que Meurisse narra hechizada, y el impacto de los cuadros de Hubert Robert. O la bellísima arboleda a doble página inspirada en Fragonard. O los guiños a Corot y Poussin. Lo bonito de todo eso es que la autora lo concibe como una especie de vaso cultural comunicante; un lugar evoca al otro; una página o una ilustración recuerdan otra cosa. La infancia y la madurez no pierden ese vínculo especial, el poso que ha dejado la educación y las afinidades creativas.

Frente a ese paisaje de árboles que algún día serán centenarios, gnomos de jardín a los que la imaginación de Meurisse concede vida y palabra, las rutinas domésticas o los primeros sinsabores (ese cartel para una celebración local que le censurarán por creer que se trata de una burla a Segolène Royal), uno puede observar a esa autora que va construyendo su mundo. Sus cosas. Su identidad. A veces parece solo un garabato microscópico hundido entre colores verdes, tierra o arcillosos. Un cuerpecito pequeño que atisba las tres o cuatro cosas de un nuevo paisaje que su familia le ha enseñado a asumir como su hogar; a veces, la ilustradora caricaturiza todo eso para restarle gravedad, para enseñarnos que, precisamente, la importancia está en ver lo nuestro con la mirada limpia. Como algo ligero. Casi transparente. Y se podría decir que así es como dibuja su tiempo, sus lugares, su infancia, y como nos pide que llevemos acabo ese ejercicio de memoria. Como la niña que apunta en su cuaderno, en una hoja, en cualquier parte, todo aquello que ahora y para siempre va a representar su lugar en el mundo.